「片づけなさい!」と毎日言っていませんか?

実は片づけは、“教えられて”できるようになるものではなく、

“体験を通して身につくスキル”です。

遊びの延長で整理整頓を楽しむことで、自然と「片づけ=楽しい」と感じられるようになります。

今回は、そんな“遊びながら身につく片づけ習慣”を3つご紹介します。

おもちゃを「仲間わけ」しておうちをつくる

まずは、遊びながら分類の感覚を育てていきましょう。

おもちゃを「仲間」で分けて、それぞれのおうちを作ってあげると、整理の第一歩になります。

ブロックさんはどこに住む?

ここのお部屋にする!

擬人化して話しかけると、自然と片づけが“ごっこ遊び”の一部に。

「お片づけ=楽しいこと」と思えるのが大切です。

ポイント

- 仕分け用の箱やカゴは、子どもの手が届く位置に 写真やイラストを貼って「どこに何を入れるか」を視覚化

- 「おうち」という表現を使うと、子どもが愛着を持ちやすい

可愛らしいおもちゃ箱を用意すればもっと楽しめそうですね。

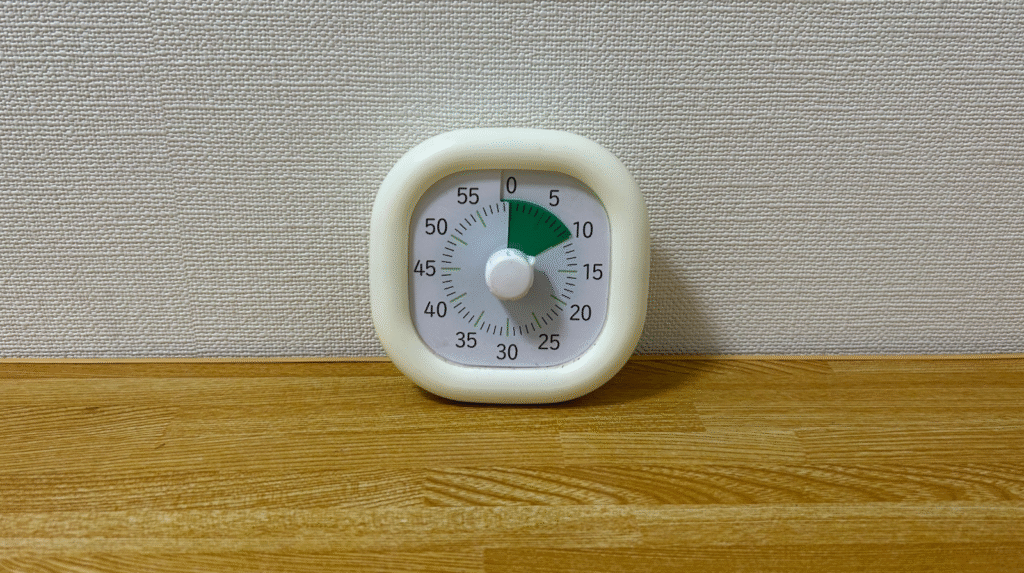

タイマーや音楽を使って“ゲーム感覚”に

「よーい、スタート!」の合図で片づけ開始!

タイマーを使うと、片づけが“時間のある遊び”に変わります。

曲を流して「音楽が終わるまでに片づけられるかな?」とチャレンジ形式にするのもおすすめ。

この曲が終わるまでにできるかな♪

できるよ!まかせて!

ポイント

- タイマーはキッチン用でもOK

- お気に入りのアニメソングでテンションアップ

- 「あと1分!」と声をかけて集中力を高める

我が家愛用のタイマー。時計や数字が読めなくても視覚的にわかりやすい!30分タイプもありますが、60分タイプの方が時計と同じ読み方なのでオススメ。

片づけ後の“ごほうび時間”を作る

片づけが終わったあとに、

「できたね!」「すっきりしたね!」と声をかけてあげることで、

達成感や満足感が子どもの中に残ります。

できたよー!

すごいね、ピカピカになったね✨

この「できた」の気持ちが、次へのやる気を育てます。

ポイント

- ごほうびは“おやつ”より“共感”を大切に

- ぎゅっとハグやハイタッチで、気持ちを共有

- 「また一緒にやろうね」で、習慣化につなげる

子供の好きなキャラクターのご褒美シールを用意しておくのも幼児期の子にはオススメ。

まとめ

片づけを“しつけ”として教えるよりも、

“遊び”として体験する方が、子どもの心には届きやすいもの。

遊び感覚で整理整頓に親しむことで、

「自分のものを自分で管理する力」や「空間を大切にする気持ち」も少しずつ育っていきます。

今日から、“楽しくできる片づけ”を始めてみましょう。